S造(Steel strcture)とは鉄骨構造といい、

主要な構造部材(柱・梁)に鉄骨をしている構造のことを指します。

鉄骨構造の特徴

鉄骨構造の長所

- RC造(鉄筋コンクリート造)に比べ、建物の自重が軽くなるため、建物が負担する地震荷重が小さくなります。

- 広いスパンの構造計画が可能です。

- 鋼材は、靭性の高い(=ねばり強い)材料なので、建物が損傷してから倒壊・崩壊するまでの余裕が大きいです。

鉄骨構造の短所

- 鋼材は高熱を受けると強度が低下するので、耐火被覆の使用が必須です。耐火鋼の開発が進んでいますが、高熱が加わると強度が低下する特性自体を完全に克服することはまだできていません。

- 腐食(錆)に弱いので、対策が必要です。(水・酸素を遮断する処置が必要です)

- RC造(鉄筋コンクリート造)に比べてたわみが大きくなりやすいです。

以上のような特徴を踏まえながら、建物の用途・経済性・施工性を考慮し、

鉄骨造を採用するか否かの判断をしています。

鋼材の性質

鋼材の規格

鉄骨構造に用いる鋼材は、規格品を使用します。

ということですね。

品質が確保されている鋼材を使用しなければなりません。

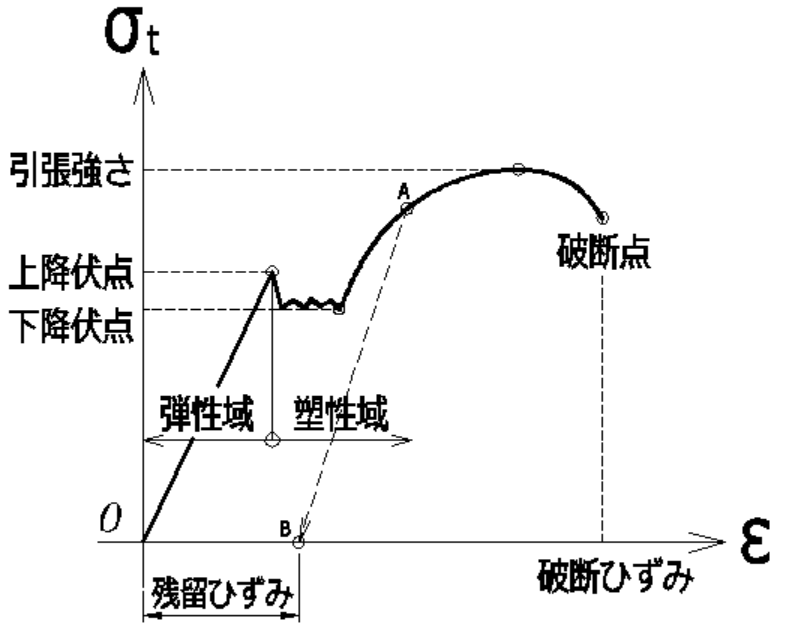

鋼材の応力・ひずみ曲線は、このようになります。

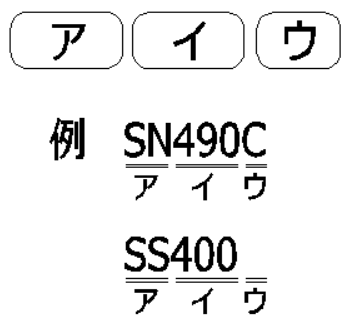

鋼種の表現の仕方

ア項:SS,SM,SNなど、鋼材の種類を表します。

イ項:引張強さの下限値を\(N/mm^2\)で表します。(JIS外認定材の場合、降伏点を示すことが多いです)

ウ項:機械的性質などの、品質種別を示しています。(なし=無記号 のものもあります)

ア)名称・JIS番号

| 記号 | 名称 | JIS番号 |

|---|---|---|

| SS | 一般構造用圧延鋼材 | JIS G 3101 |

| SM | 溶接構造用圧延鋼材 | JIS G 3106 |

| SN | 建築構造用圧延鋼材 | JIS G 3136 |

| STK | 一般構造用炭素鋼管 | JIS G 3444 |

| STKR | 一般構造用角形鋼管 | JIS G 3466 |

| STKRN | 建築構造用炭素鋼管 | JIS G 3475 |

| SSC | 一般構造用軽量形鋼 | JIS G 3550 |

| SC | 炭素鋼鋳鋼品 | JIS G 5101 |

| SCW | 溶接構造用鋳鋼品 | JIS G 5101 |

イ)引張強さ

代表的な引張強さの下限値は、400,490,520,540 があります。

ウ)品質種別

A種、B種、C種、無記号などがあります。

| 鋼種記号 | 主な特徴 |

|---|---|

| SM400A SM490A | 溶接性がよいです。 |

| SM400B SM490B SM520B | A種の性能に加え、シャルピー衝撃試験のシャルピー値の 下限値が規定されています。 |

| SM400C SM490C SM520C | B種の性能よりさらに高い値でシャルピー値の下限値が 規定されています。 |

| SN400A | 溶接を行わない弾性範囲の箇所に使用されます。 (例:小梁など) |

| SN400B SN490B | 溶接性に優れています。降伏点の上限値が規定されています。 降伏比が規定され、塑性変形性能が確保されています。 |

| SN400C SN490C | B種の性能に加え、板厚方向の引張の絞り値の下限が 規定されています。ダイアフラムに使用できます。 |

| SS400 | 板厚25mm以下、中小規模の構造によく使われます。 |

| SS490 | 高力ボルト・ボルト接合用の鋼材です。 |

鋼材の機械的性質

400N級

板厚t(\(16mm<t\leq40mm\))

| 鋼種記号 | 降伏点 下限/上限 (\(N/mm^2\)) | 引張強さ 下限/上限 (\(N/mm^2\)) | 降伏比 上限 (\(%\)) | 伸び 上限 (\(%\)) | シャルピー値 下限 (\(J\)) | 板厚方向 引張試験 絞り値 下限 (\(%\)) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| SS400 | 235/ | 400/510 | - | 21 | ||

| SM400A | 235/ | 400/510 | - | 22 | ||

| SM400B | 235/ | 400/510 | - | 21 | 27 | |

| SM400C | 235/ | 400/510 | - | 22 | 47 | |

| SN400A | 235/ | 400/510 | - | 21 | ||

| SN400B | 235/355 | 400/510 | 80 | 22 | 27 | |

| SN400C | 235/355 | 400/510 | 80 | 22 | 27 | 25 |

490N級

板厚t(\(16mm<t\leq40mm\))

| 鋼種記号 | 降伏点 下限/上限 (\(N/mm^2\)) | 引張強さ 下限/上限 (\(N/mm^2\)) | 降伏比 上限 (\(%\)) | 伸び 上限 (\(%\)) | シャルピー値 下限 (\(J\)) | 板厚方向 引張試験 絞り値 下限 (\(%\)) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| SS490 | 275 | 490/610 | - | 19 | - | - |

| SM490A | 315 | 490/610 | - | 21 | - | - |

| SM490B | 315 | 490/610 | - | 21 | 27 | - |

| SM490C | 315 | 490/610 | - | 21 | 47 | - |

| SN490B | 325/445 | 490/610 | 80 | 21 | 27 | - |

| SN490C | 325/455 | 490/610 | 80 | 21 | 27 | 25 |

520N級

板厚t(\(16mm<t\leq40mm\))

| 鋼種記号 | 降伏点 下限/上限 (\(N/mm^2\)) | 引張強さ 下限/上限 (\(N/mm^2\)) | 降伏比 上限 (\(%\)) | 伸び 上限 (\(%\)) | シャルピー値 下限 (\(J\)) | 板厚方向 引張試験 絞り値 下限 (\(%\)) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| SM520B | 355 | 520/640 | - | 19 | 27 | - |

| SM520C | 355 | 520/640 | - | 19 | 47 | - |

鋼材の定数

| ヤング係数 \(E(N/mm^2)\) | せん断弾性係数 \(G(N/mm^2)\) | ポアソン比 \(\nu\) | 線膨張係数 \((1/℃)\) | 比重 |

|---|---|---|---|---|

| \(2.05\times10^5\) | \(794000\) | \(0.3\) | \(1\times10^{-5}\) | \(7.85\) |

F値(鋼材の基準強度)

鋼材の降伏点の値、もしくは引張強さの70%の値のうち小さい方の値をF値と呼び、

鋼材の許容応力度を決める基準の値としています。

伸びがあまり大きくないため、

許容耐力を超えたあと破断するまでの間の荷重を

変形により吸収する量を確保する目的で、このように定められています。

平成12年建設省告示第2464号に記載されている構造用鋼材のF値を抜粋して紹介します。

(単位:\(N/mm^2\))

| 鋼種記号 | F値 \(t\leq40\) | F値 \(40<t\leq100\) |

|---|---|---|

| SS400 | 235 | 215 |

| SM400A,B,C | 235 | 215 |

| SN400A,B,C | 235 | 215 |

| STK400 | 235 | 215 |

| STKR400 | 235 | 215 |

| STKN400W,B | 235 | 215 |

| SSC400 | 235 | 215 |

| SS490 | 275 | 255 |

| SM490A,B,C | 325 | 295 |

| SN490B,C | 325 | 295 |

| STK490 | 325 | 295 |

| STKR490 | 325 | 295 |

| STKN490B | 325 | 295 |

| SM520B,C | 355 | (\(40<t\leq75\)) (\(75<t\leq100\)) 335 325 |

よくある形鋼の断面形状

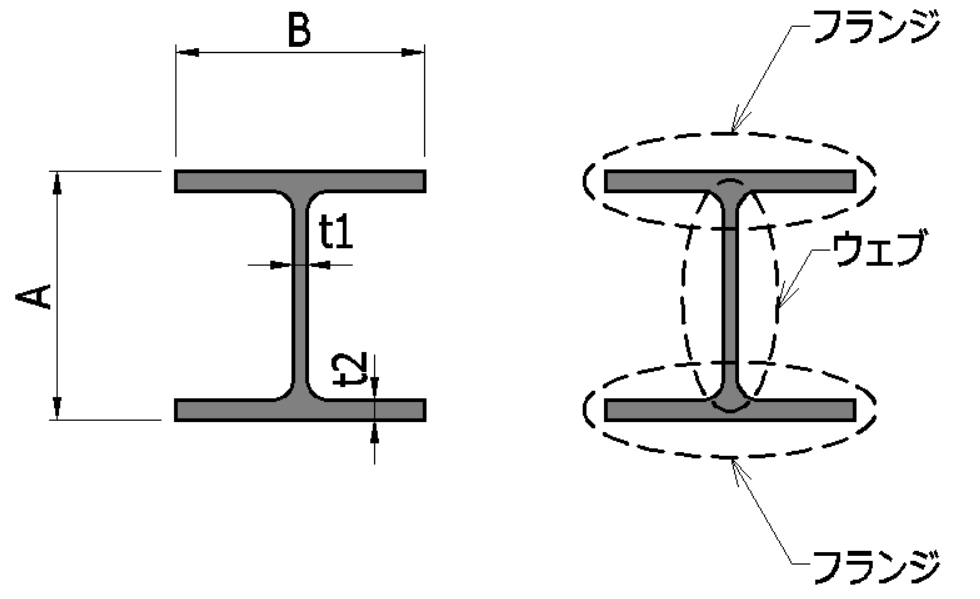

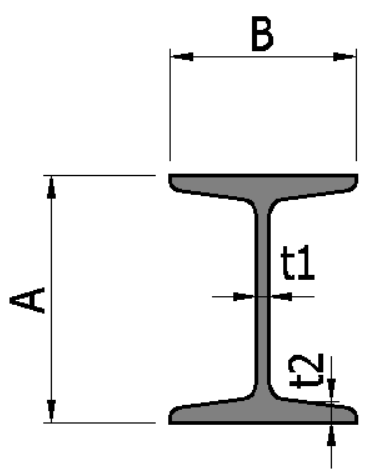

H形鋼

H鋼と呼ばれたりもします。

H形鋼を構成する2枚の平行な板材の部材をフランジ、

フランジ同士をつなぐフランジと直交した部材をウェブと呼びます。

H形鋼の寸法は、H-A×B×t1×t2 で表されます。

A寸法をH形鋼のせい、B寸法をH形鋼の幅とすると、

せい×幅×ウェブ厚み×フランジ厚み

で表現されます。

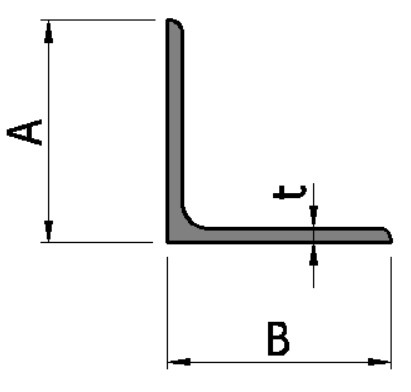

山形鋼

山形鋼は、よくアングルと呼ばれているL型の形鋼です。

山形鋼の寸法は、L-A×B×t で表されます。

A=Bの山形鋼を、等辺山形鋼

A≠Bの山形鋼を、不等辺山形鋼といいます(ただし、A>Bとします)。

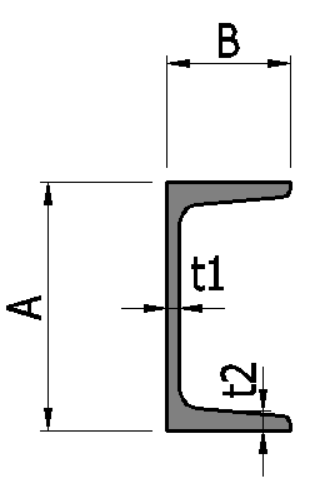

溝形鋼

チャンネルとも呼ばれている鋼材です。

溝形鋼の寸法表示は、[-A×B×t1×t2 となります。

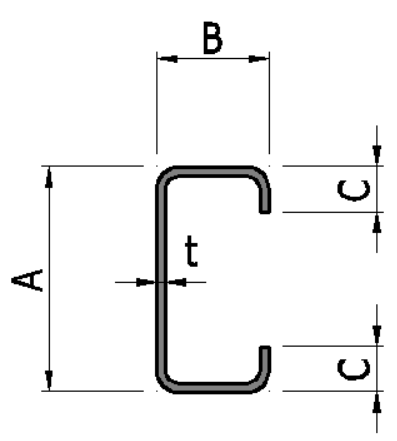

時々Cチャン(C型チャンネル)と混同している方がいますが、

Cチャンは、リップ溝形鋼という鋼材です。

リップ溝形鋼の方が、薄い部材です(最大でもt=4.5ミリ程度)

I形鋼

I形鋼は、H形鋼のフランジ部の厚みに傾斜(勾配)がついている鋼材です。

I形鋼の寸法は、I-A×B×t1×t2 で表されます。

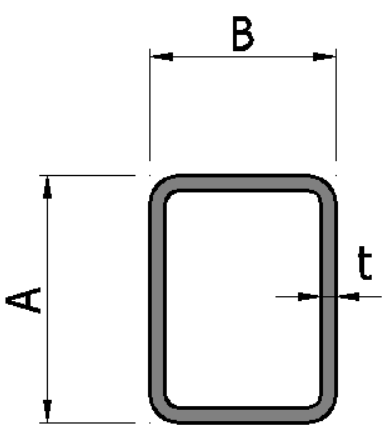

角形鋼管

角形鋼管の寸法は、□-A×B×t で表されます。

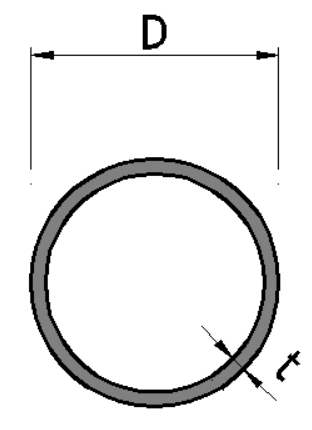

鋼管

鋼管の寸法は、φ-D×t で表されます。

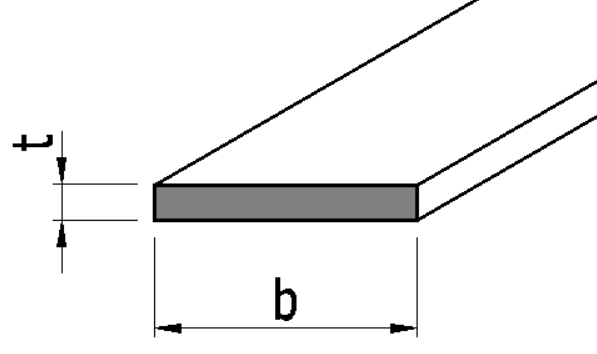

平鋼(フラットバー)

平鋼は、フラットバーとも呼ばれています。

平鋼の寸法表記は、FB-t×b となります。

参考文献

- 佐藤邦昭(2011年)「技術基準による鋼構造の設計」鹿島出版会