概要

骨材とは、コンクリートに用いる石材や砂のことです。

粒子径5mm以上を粗骨材

粒子径5mm未満を細骨材と大きさによって分類されます。

骨材は、コンクリートの体積の約7割を占め、

その品質がコンクリートの諸性質に大きく影響します。

細骨材率とは

全骨材(=細骨材+粗骨材)に対する細骨材の容積比です。

\(細骨材率\)(%)=\(\Large{\frac{細骨材の絶対容積}{細骨材の絶対容積+粗骨材の絶対容積}}\)×100

質量比ではないです。間違えやすいので注意してください。

細骨材率は「s/a」と表記されることがあります。

s⇒sand:細骨材

a⇒all gravel:すべて骨材=細骨材+粗骨材

何度も注意喚起しますが、容積比です。

調合設計の際は、絶対容積(リットル)で算出します。

骨材の種類

砂利・砂

自然作用によって岩石からできた骨材のことで、

川、山、陸、海から産出されます。

砂利・砂の品質は、

JIS A 5308(レディミクストコンクリート)に規定されています。

| 項目 | 砂利 | 砂 |

|---|---|---|

| 絶乾密度(\(g/cm^3\)) | 2.5以上(a) | 2.5以上(a) |

| 吸水率(%) | 3.0以下(b) | 3.5以下(b) |

| 粘土塊量(%) | 0.25以下 | 1.0以下 |

| 微粒分量(%) | 1.0以下 | 3.0以下(c) |

| 有機不純物 | ー | 同じ、または淡い(d) |

| 塩化物量(NaClとして)(%) | ー | 0.04以下(e) |

| 安定性(%) | 12以下(f) | 10以下(f) |

| すりへり減量(%) | 35以下(g) |

注(a)購入者の承認を得て、2.4以上とすることができます。

(b)購入者の承認を得て、4.0以下とすることができます。

(c)コンクリートの表面がすりへり作用を受けない場合は、5.0以下とすることができます。

(d)標準色より濃い場合でも、圧縮強度分率が90%以上ならば、

購入者の承認を得て用いることができます。

(e)0.04を超えるものについては購入者の承認が必要で、上限は0.1。

プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材に用いる場合は0.02以下、

購入者の承認があれば0.03以下とすることができます。

(f)購入者の指定に従い適用されます。

(g)舗装コンクリートに用いる場合に適用されます。

砕石・砕砂

砕石・砕砂は、岩石を人工的に破砕して製造される骨材です。

粗骨材は砕石、細骨材は砕砂と呼ばれます。

力を加えて砕いてつくられるので

尖った形状をしているものが多くなる傾向が多い材料です。

砕石・砕砂の品質は

JIS A 5005(コンクリート用砕石及び砕砂)に規定されています。

粒度・粒形・微粒分量は

コンクリートのワーカビリティに及ぼす影響が大きいので、

各項目ごとに数値が規定されています。

| 項目 | 砕石 | 砕砂 |

|---|---|---|

| 絶乾密度(\(g/cm^3\)) | 2.5以上 | 2.5以上 |

| 吸水率(%) | 3.0以下 | 3.0以下 |

| 安定性試験における損失質量分率(%) | 12以上 | 10以下 |

| すりへり減量(%) | 40以下 | ー |

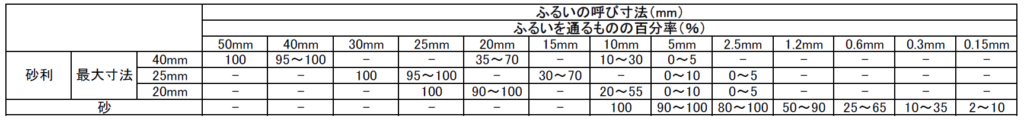

粒度とは

粒度は、骨材の大小粒の混合の度合い・ばらつきの度合い測る指標です。

ふるい分け試験を行い、各ふるいを通るものの質量百分率で表します。

JASS5やコンクリート標準示方書では、骨材の標準粒度が示されています。

粗粒率とは

粒度を示す指標のひとつです。

(80mm),40mm,20mm,10mm,5mm,2.5mm,1.2mm,0.6mm,0.3mm,0.15mmのふるいに

とどまる試料の質量の百分率を積算したものを、100で割った値です。

粗粒率が小さい⇒コンクリートの粘性(大)⇒スランプ(小)⇒分離しにくい

計算しないふるいの数値も目くらまし的に記載されていて

ミスリードに引っかかって誤答してしまいます。25mmのふるいとか

覚えやすいテクニック⇒「次々と2で割っていく」です

80/2=40

40/2=20

20/2=10

10/2=5

5/2=2.5

2.5/2=1.2

1.2/2=0.6

0.6/2=0.3

0.3/2=0.15

25mmは、この2で割る過程で出てこないので

粗粒率の計算に算入しないふるいになります。

粗骨材最大寸法とは

骨材の90%以上が通るふるいのうち、最小の呼び寸法のことを

粗骨材最大寸法といいます。

一般的に最大寸法が大きいほど、

単位水量、単位セメント量を少なくできるので

より経済的なコンクリートを設計することができます。

大きすぎても支障があるので

鉄筋間のあき寸法、最小かぶり厚さ、部材寸法により

最大値を制限しています。

単位粗骨材量とは

コンクリート1m^3を作るのに必要な粗骨材の質量(kg/m^3)のことです。

単位粗骨材量(kg/m^3)=粗骨材の絶対容積(L/m^3)×粗骨材の密度(kg/L)

粗骨材絶対容積とは

コンクリート1m^3を作るのに必要な粗骨材の実質容積(L/m^3)のことです。

隣り合う粗骨材との隙間はゼロ(=骨材粒間の隙間は含まない)として計量したときの容積です。

物理的に計量することはできないので、計算で算出します。

単位粗骨材かさ容積は(m^3)であらわし、粗骨材絶対容積は(L)であらわすことが多いです。

粗骨材の単位容積質量

粗骨材のかさ容積あたりの質量です。

T:粗骨材の単位容積質量(kg/m^3)

m:骨材の質量(kg)

V:容器の容積(かさ容積(m^3))

T=m/V(kg/m^3)

骨材粒間の隙間を含んだかさ容積あたりの質量です

粒間の隙間を含まない絶対容積あたりの質量=粗骨材の密度となります。

これらの定義をしっかり区別できなくて、

一回恥ずかしい思いをしました。

実積率とは

一定の容器に試料を入れたときに

どれだけぴったり埋まっているか、という比率(単位:%)です。

ゴツゴツしたり、尖った形状の試料が多いと

実積率は小さくなります。

実績ではありません。実積です。

G:粗骨材の実積率(%)

T:粗骨材の単位容積質量(kg/m^3)

d:粗骨材の密度(kg/m^3)

G=T×100/d(%)

粗骨材の単位容積質量を粗骨材の密度で除した値が実積率になります。

(⇔対義語)空隙率

容器に試料をいれたときに、

どれだけスッカスカか、という指標です。

=100-実積率(単位:%)

単位粗骨材かさ容積とは

コンクリート1m^3を作るのに必要な粗骨材のかさ容積(m^3/m^3)のことです。

隣り合う粗骨材との空間(隙間)込みの粗骨材の容積です。

粗骨材の絶対容積を実積率で除した値、もしくは

単位粗骨材量を粗骨材の単位容積質量で除した値です。

単位粗骨材かさ容積(m^3/m^3)

=粗骨材の絶対容積(L/m^3)/(実積率(%)/100)/1000

=単位粗骨材量(kg/m^3)/粗骨材の単位容積質量(kg/m^3)

粗骨材の絶対容積(L/m^3)

=単位粗骨材かさ容積(m^3/m^3)×1000×実積率(%)/100

=単位粗骨材量(kg/m^3)/粗骨材の密度(kg/L)

粒形判定実積率とは

骨材の粒度を判定するための実積率です(単位:%)。

砕石は、56%以上

砕砂は、54%以上

微粒分量とは

0.075mm(75μm)の金属製の網ふるいを通過する

微粉末の総量です。

骨材の全質量に対する比率(単位:%)で表されます。

この微粉分は、泥分(シルト質・粘土・ヘドロ)と石粉に大別され、

コンクリートに与える影響は

・単位水量の増加

・ブリーディング量の減少

・凝結速度の変化

・レイタンス量の増加

などマイナスの側面が多いですが、

石粉は適切な粉末度と混入量ならば

強度の増進や、ワーカビリティの改善に役立つことが認められています。

砕石・砕砂は、微粒分が石粉であるため

通常の砂利・砂よりも微粒分量の上限値が高く規定されています。

砂利は、1.0%以下

砂は、3.0%以下、なのに対し、

砕石は、3.0%以下

(粒形判定実積率が58%以上の場合は、5.0%以下とすることができます)

砕砂は、9.0%以下

に規定されています。

再生骨材

解体したコンクリート塊を原料とする骨材です。

粒子径によって、再生粗骨材と再生細骨材に区分されます。

品質によって

コンクリート用再生骨材 H

コンクリート用再生骨材 M

コンクリート用再生骨材 L

に区分されます。

Middle Grade のM

Low Grade のL

と考えると覚えやすいかもしれませんね

この他に、軽量骨材、重量骨材、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ骨材などの骨材があります。

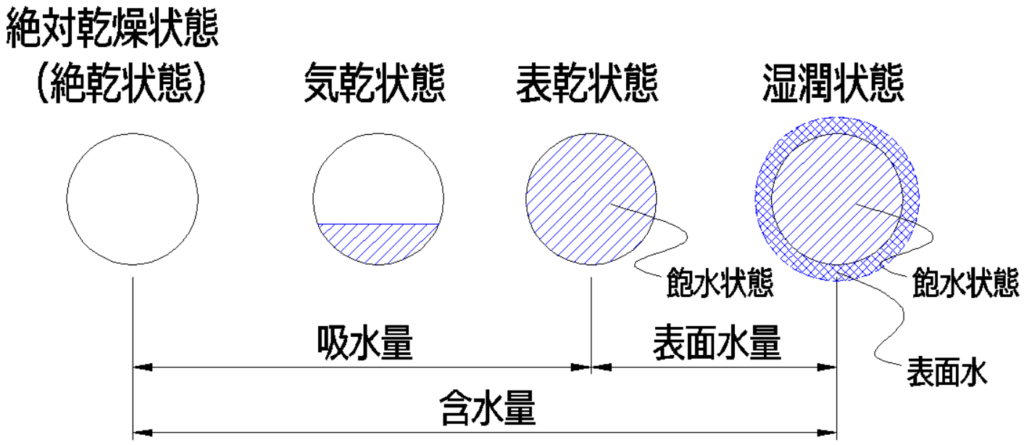

骨材の含水状態

絶対乾燥状態(絶乾状態)

骨材に水分量がゼロの状態です。

気乾状態

骨材内部に水分がいくらか含まれている状態です。

表乾状態

骨材内部の水分量(=吸水量)が100%で(注意:吸水率が100%ではありません)

骨材の表面はの水分量はまだゼロの状態。

(=飽水状態)

コンクリートの調合設計での単位水量は

表乾状態を基準として考えます。

現場調合で実際の練り混ぜ水量は、

有効吸水量や、表面水量を補正して求めます。

湿潤状態

骨材内部の水分量は100%満たされていて

さらに骨材の表面に水分が付着している状態。

吸水量とは

骨材の内部(の空隙など)に含まれている水分量です。

表面水量とは

骨材の表面に付着している水分量

内部に含んでいる吸水量は除いた量になります。

含水量とは

骨材の内部と表面にある水分量の総量

含水量=吸水量+表面水量

吸水率とは

絶乾状態の質量に対する吸水量の百分率です。

吸水率(%)=(吸水量/絶乾状態の質量)×100

含水率とは

絶乾状態の質量に対する含水量の百分率です。

含水率(%)=(含水量/絶乾状態の質量)×100

表面水率とは

表乾状態の質量に対する表面水量の百分率です。

表面水率(%)=(表面水量/表乾状態の質量)×100